朝夕、随分と気温が下がり、秋の深まりを日一日と感じる季節となりました。皆様におかれましては、御法悦の毎日をお過ごしのことと存じます。私は高島秋講の余韻を味わいながら、改めてお念仏の喜びをかみしめています。秋講から早一ヶ月が過ぎました。あの暑さはいったいどこへ行ってしまったのかと思い、秋風を感じています。

秋といえば、文化の秋、行楽の秋、スポーツの秋など様々な秋がありますが、皆さんはどんな秋を楽しんでおられますか。私は読書の秋を楽しみたいです。先日、同朋新聞で紹介されていた「地獄と極楽」(宮城顗 著・東本願寺出版)の記事が目にとまり、本山へ行く用事がありましたので購入しました。

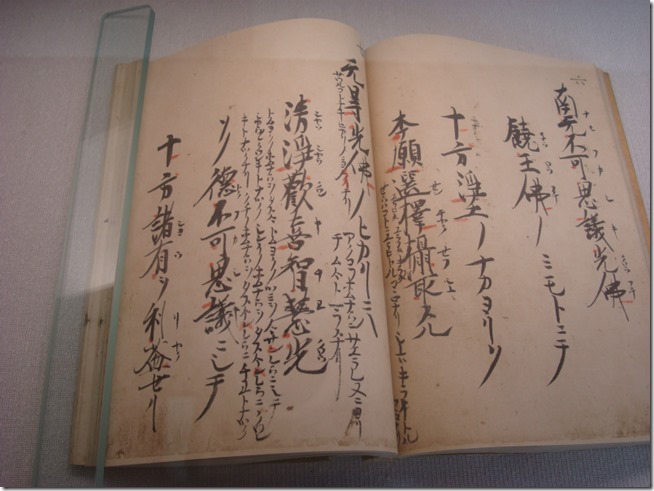

地獄・極楽という言葉は、源信僧都(942年~1017年)が「往生要集」を著されることにより、世間一般の言葉となったということです。源氏物語などにも地獄・極楽という考えが出てくるのは、「往生要集」の影響だそうです。

この本は、地獄を突き詰めると「自己のあり方」が見えてくる、と示して下さっています。私たちは罪を作っていても罪の自覚を持たず、自分だけは「善人」であると考えています。地獄には「八大地獄」があり、その一番最初の地獄が「等活地獄」といい、殺生をした者が堕ちる地獄であると示されています。私たちは「殺生」など無関係であると思い込んでいますが、どんな人も毎日の食事を通じて「殺生」を繰り返しているのです。しかし、自分は殺生という「罪」を作り続けているという自覚がないのです。等活地獄では、地獄の鬼(獄卒ごくそつ)が罪人を頭から順に切り刻み、また生き返らせて切り刻むことを繰り返し、終わることがないと説明されています。この本には「私たちが生活の中で奪い続けてきたものが、まったくかけがいのない生命であったことを思い知らす相が、等活ということである」と示されています。

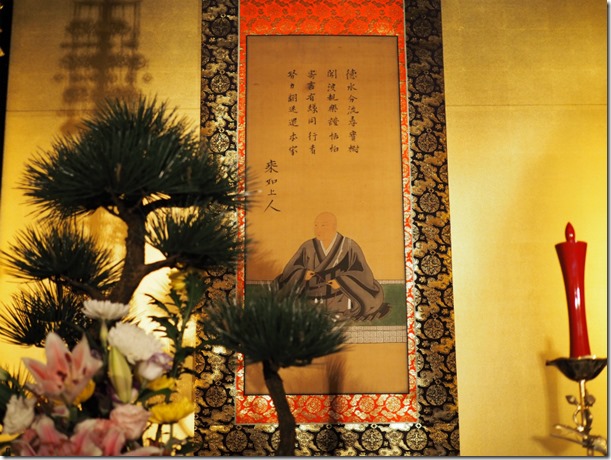

親鸞聖人は、常に自己の「罪悪」と向き合い、「地獄」を自覚されていたと感じます。歎異抄には親鸞聖人の「地獄は一定すみかぞかし」というお言葉として私たちに伝えてくださっています。自分のどうしようもない「罪悪」を自覚すると、そんな私を支え続けている「阿弥陀様」の働きを感じずにはおれないのです。

法語には

『仏は人間の苦を救うのではない。苦悩の人間を救うのである。』

とあります。今、この法語に頷くばかりです。