10月に予定しています宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要に出て頂けるお稚児さんを募集しています。たくさんの方が一緒に御遠忌のご縁に出遇わせて頂けることを願います。詳細は以下のファイルをご覧ください。

「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

平成30年6月のご挨拶

「育つ」

先日、近くの養護学校の生徒さんたちが花の苗をリヤカ-に載せて、販売実習のためにお寺を訪問してくれました。3月から丹精を込めて育てられた苗がリヤカ-一杯に所狭しと並んでいました。近くのホ-ムセンタ-で購入した苗も追加して、プランタ-に植えました。なかなか花の名前は覚えられないのですが、今回植えた花は、ベゴニア、サルビア、インパチエンス、マリ-ゴ-ルドの四種類です。これから楽しみながら水やりを行い、育てたいと考えています。

ところで「育てる」という言葉を考えていると、妙に恥ずかしい気持ちになります。その理由は、「俺が育ててやっている」という思いあがった心が見え隠れするからです。つい、花でも野菜でも、「俺が育てたんだ」という自意識がでてしまうのです。「育てる」というと、自分が世話をすることによって、思うように成長させることができるような錯覚に陥るのだと思います。しかし、花が育つには様々な条件がなければ育たないのは明白です。

相田みつをさんの「自己顕示」という詩に

「この花は おれが咲かせたんだ」 土の中の肥料は そんな自己顕示をし ない おれのような。

と示されています。

「育てる」ということは同時に「育つ」ということでしょう。親の年齢と子どもの年齢は同年齢ということがあります。そんなはずはないと私達は考えるのですが、親の年齢とは親になってからの年齢という意味であり、子どもの誕生と同時に親としての歩みも始まるということです。その意味では、子育ては「親育て」の道であるはずです。真宗の教えでは「お育てに遇う」ということが言われます。親鸞聖人は、私が人間として「育てられる」道は、お念仏を称え、仏の呼び声に出遇うことだと教えられました。

念仏を頂くと、互いに育ち合いの関係が生まれるのではないでしょうか。

大掃除を行いました。

本日、5月27日の朝、8時30分より大掃除を実施しました。今回は新庄、安北、森のご門徒に参加していただきました。大勢の方と一緒に掃除を行うと、広い境内や庭がきれいになり、心もさわやかになりました。

掃除をしていて感じたことは、草の生命力の強さです。あんな小さな草にも「いのち」があり、「生きよう、伸びよう」としていることがわかります。草木一本一本に私と同じ「いのち」が宿っていることに気づかされるのです。また、掃除をすると汚れている箇所がはっきりするのです。毎日境内を見ているときは気づかないのですが、掃除をすることによって「汚れ」が明らかになるのです。私たちも「清浄」なる世界に照らされると、私自身が「汚れていた」ことに気づかされるのです。今回の大掃除は天候にも恵まれ、いい汗を流すことができました。掃除の最後には、「恩徳讃」を唱和して記念写真を「パチリ」!。皆さんいい顔をされています。ご苦労様でした

春(彼岸会前)の大掃除をしました

本堂も真っ白に雪化粧です。

報恩講が勤まりました

報恩講の準備ができました

同朋会一日研修旅行に行ってきました

平成29年8月のご挨拶

「父の御命日を迎えて」

昨年の8月に私の実父が還浄し、一年が過ぎました。振り返ってみるともう一年がたったんだなぁと時の速さに驚いています。御命日の朝、大鐘を撞いた後で、坊守とともに本堂に座り手を合わせました。父が亡くなる半年前からは一日おきに坊守がス-プを作り、水筒に詰めてマキノまで運んでいたのが思い出されます。時には喜んで食べてくれたこと、時には熱が出てしんどそうな状態だったこと。父の状態の変化に、喜んだり不安になったりの私たちでした。一年という時間の経過はいろいろな場面での父との出会いを感じさせられるものでした。特に住職として用務を行うときや、家族との会話の中にも父のはたらきを感じるのです。いつも父はこんな時にはどうしただろうと思うとともに、父が何を大切にしていたかを知らされるのです。そして、私の考えの行き着く先は常に、父は偉大であったということと同時に、父は優しかったということです。

伊藤元先生の「ご法事を縁として」という本(東本願寺出版)には(「人はどんな力をもっているのか」や「どういう行いをしたのか」ということが重要だと思うかもしれませんが、もっと大事なことは、「どういう存在であったか」ということが大きいと思うのです。)とあります。亡き人の人柄も大切な思い出ですが、亡き人が自分にとってどのような存在であるのかということが改めて問われるのです。常に自分のことを願い続けてくれていた父であったということに頷けるのです。

今年の「和讃講」で恩徳讃を歌ったときに、小学2年生の子どもさんから次のような質問を受けました。「ねぇ 先生、骨を砕きても、謝すべし。ってどういうことですか」と尋ねられたのです。そのときは小学校2年生に分かるようにどう説明すべきかを考え、とっさに答えることができませんでした。改めて恩徳讃に触れると、「身を粉にしても・・・」「骨を砕きても・・・」という言葉に気づくのです。出遇ったことの大きさや尊さに気づく。その人の存在の大きさに出遇うということが、身を捨ててでも報ずることであると知らされたのです。

和讃講を行いました。

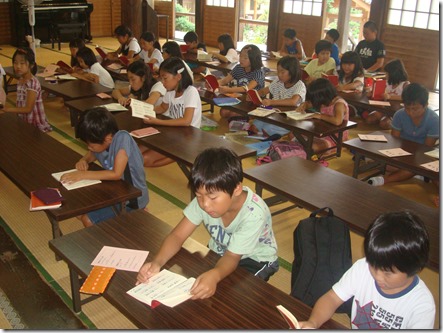

今年度の和讃講は7月22日(土)から始めました。7月21日(金)から小学校は夏休みに入りましたが、住職・坊守の所用のため、22日より始めました。毎年は土曜日・日曜日は「和讃講」はお休みにしていますので、本当に子どもたちが集まってくれるか坊守とともに、心配していました。

7時30分を過ぎた頃に、ひとり、ふたりと、子どもさんが集まってきて、和讃講を始めることができました。

まずは、仏さまとの「ごあいさつ」です。住職と一緒に声をそろえて「なんまんだぶつ」とお念仏を称え、「誓いのことば」を唱和します。正信偈の練習では、赤本を持って、しっかり声を出します。どの子も一生懸命にお勤めができました。

なんと言ってもお楽しみはゲ-ムの時間です。みんなが気に入ってくれたのは、「負けるじゃんけん」です。ややこしいですが、負けた方が勝ちということです。いつもは相手に勝とうとしますから、なかなか負けられないのです。日ごろの勝とうとする心が邪魔になるのです。子どもたちには「負けるじゃんけん」は気に入ってもらったようです。

即得寺の「和讃講」の目玉は、みんなで夏の宿題に取り組むことです。学習の時間になると机に向かい真剣に鉛筆を走らせています。

写真は和讃講の様子です。本堂いっぱいに子どもたちの声が響いていました。7月31日に昼食会を行い、準備をして下さった法話会の皆さんや総代の皆さんと楽しいひとときが持てました。